Webレポート

渡島大沼のアオコ・漂流ごみ回収ボートの改良・改善と回収したアオコの利活用

【七飯町】北海道七飯高等学校 科学同好会 Webレポート

◆団体名 北海道七飯高等学校 科学同好会

◆事業名 渡島大沼のアオコ・漂流ごみ回収ボートの改良・改善と回収したアオコの利活用

(水質調査編)

まずは渡島大沼の水質環境の現状を把握するため、私たちは月に1回、大沼周辺8か所で水質調査を行うことにしました。これまでのところ、5月18日、6月15日、7月14日、8月9日、9月16日、10月15日、11月10日に実施しています。採水場所は以下の8ヶ所です。 ①ヨシ筏(大沼公園内)、②軍川河口付近、③苅澗川河口付近、④折戸川水門付近、⑤大岩園地湧水口、⑥霊泉洞湧水口、⑦宿野辺川河口付近、⑧白鳥台セバット

採水バケツで水を汲んだ後、その場で測定器を使い、水温、pH、電気伝導度を測定し、記録します。さらに水の濁りや色、匂いなどを観察し、気づいたことを記録します。各地点で採水した水は保存容器 に入れ学校へ持ち帰り、簡易的な水質検査(パックテスト)を行いま す。実施したパックテストの項目は、アンモニウム、亜硝酸、硝酸、 リン酸、COD、残留塩素、マグネシウムの7種類です。水質調査を行う中で、流入河川である軍川、苅澗川、宿野辺川河口付近の水と、大岩や霊泉洞の湧水では水質に大きな違いがあることに気づきました。流入河川周辺は酪農地帯や畑が広がっていたり、ゴルフ場などの施設があるため、ア ンモニウムや亜硝酸・硝酸の値が大きい傾向にあり、人間の生活と水質が大きく関係していること が容易に想像できます。一方で大岩や霊泉洞のあたりは駒ヶ岳の側にあり、火山灰に由来する軽石が堆積した地層が広がり農地などはあまりありません。このためアンモニウム・亜硝酸・硝酸の値 は低い傾向にありますが、一方で、雨水が軽石の地層を通って湧き出ているのか、見た目には非常に透明度が高く、きれいです。マグネシウムなどが多く含まれ、電気伝導度は930μS/cm(一般的な河川では30~400μS/cm)と超ミネラルウォーターになっています。(いろはすは90~ 120μS/cmでした。)

この水質調査の結果から得た考察をもとに実験を重ね、8月29日に行われた高文連道南支部理科研究発表大会では 「大沼の水質に影響を及ぼす大岩の湧水の影響」という題で発表し、奨励賞を受賞しました。

今後も月に1度のペースで水質調査を継続し、水質改善の糸口を見つけていきたいと考えていますが、データを取 ることよりも何よりも、大沼に足を運び、大沼を身近に感 じ、大沼の環境保全を常に意識して、そうして何か小さなことからでも環境改善のためになることを実践していくことが大切なのだと思っています。

(ロボットボート編)

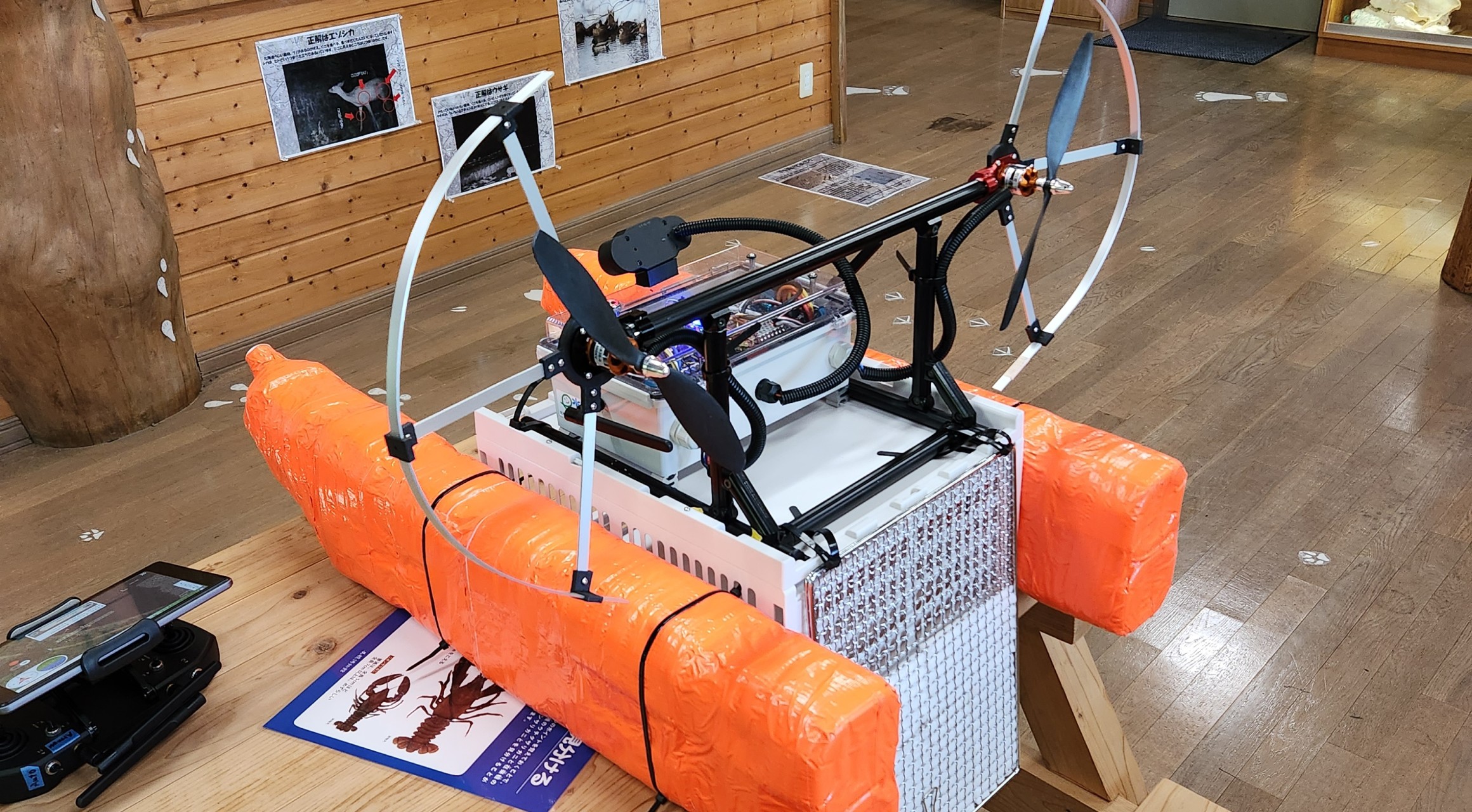

夏休みに入ってから本格的にロボットボート2号機の製作に取り掛かりました。小学生が夏休みの自由研究などで同じものが作れるように「作り方」の資料も作成しました。改良した点は、フローター後方部分をペットボトルの上側ではなく底の部分が来るようにしたことです。これにより立てて保管することが容易になりました。ま た、籠の後方を二重にしてコットンを挟む仕様に改良し、アオコの回収効率を高めることができました。8月17日に行われた「はこだて 国際科学祭2024」に参加し、ロボットボートの取り組みを紹介し、大沼の環境改善に向けた活動を多くの人に知ってもらうことができ ました。ところが8月下旬、1・2号機には重大な欠陥があることが判明しました。当初からの方針で、アオコ回収ボートの製作は、安価である こと、加工・組立がしやすいこと、そして軽量で耐久性に優れている こと、というコンセプトのもと材料等を考えてきました。そういう意 味ではフレームの材料にバーベキュー網を採用したのは最良の選択だと思っていたのです。ところがこのバーベキュー網が推進装置(ド ローン)の電波に干渉し、GPSが正常に作動しなくなり、エラーが出ることが分かったのです。

バーベキュー網に変わる材料を求め、ホーマックや100均に何度も何度も足を運びました。そしてついに見つけたのがダイソーの「クローゼット収納ケース」です。サイズもぴったり、折りたたみ式でコ ンパクトに収納でき、風通しを良くするための穴が適度に開いてい るため、金網同様結束バンドを使って簡単に組み立てることができ、 さらに積み重ね可能な商品のため、もう一つのケースの底がそのま ま天板に流用可能で、安定して推進装置を取り付けることができまし た。10月下旬にはアオコ回収用のコットンフィルターの取り付け部分も非金属素材に改良し、ついに3号機の完成です。10月27日に は大沼ラムサール協議会と合同で、北海道コカ・コーラボトリング株式会社さんの取材も入り、渡島総合振興局の職員の方4名が同行する中で、ロボットボートを使ってアオコの回収を行いました。その後アオコ染めやアオコの粉を使ったたたき染めなど、これまでの取り組みの集大成を行うことができました。の集大成を行うことができました。

現在のロボットボートでは、推進装置は北海道大学農学院の研究グ ループが作成したものをお借りする形で稼働させていましたが、今後 はその推進装置も自分たちで作ることができれば良いなぁと考えて います。また、今回非金属の材料ということでプラスチック製の筐体 を使うことになりましたが、「マイクロプラスチックの発生原因にはならないのか?」との心配もあ ります。3号機はある意味完成形と思いつつも、さらなる改善を目指していきたいと思います。

(アオコ染め・たたき染め編)

回収したアオコをただごみとして捨てるのではなく、何かに有効に 活用できないか?昨年度はアオコを吸着させたコットンを乾燥さ せ、ワセリンを染み込ませて着火剤を作りました。今年はアオコを使 って染め物ができないか?「できればe-水フォーラムではアオコ染め のTシャツをユニフォームにして登場したい!」と4月のキックオ フミーティングで宣言してしまいました。果たしてその顛末は・・・。 アオコ染めについては、大沼在住の村上嘉子さんの指導の下、何度 か染め物の実習をさせてもらいましたが、先生にとっても「アオコを 使った染色」は初めての経験で、どのような染色方法が適しているの か、媒染液には何を使うのが最も効果的か、という点では全てが試行 錯誤の状態でした。

灰媒染、銅媒染、塩もみ法、パステル法・・・、い ろいろな染色方法を試している最中、福井県海浜自然センターで行 われた「ホンダワラ染めワークショップ」についての情報が得られま した。ホンダワラとは海藻類の1種です。「同じ水の中にあるものだ から、同じ方法で染めたらうまくいくのではないか?」単純にそうい う期待を持ったのです。染め工程を3回繰り返すことと、色の定着の ために鉄媒染を用いる、という方法でやってみようということにな りました。

9月30日に、この鉄媒染を用いた方法で、村上さんの指導の下、 コットンのTシャツやバンダナを実際に染めてみました。ちょっと微妙ではあるけれどなんとか色も定着して、うまくいったかも。さらに10月に入ってから放課後5~6回に分けて、教わった手順に従 って、自分たちだけでアオコ染めを行いました。学校で染める際には 3回ではなく5回、染めの工程を繰り返すことにしました。ちなみに染め上がったTシャツは青でも緑でもなく、黄土色に近い色になりま した。

また村上さんの勧めもあり、ステンシルなどを利用して「たたき染 め」にも挑戦してみました。こちらは回収したアオコを一度乾燥させ、 フィルム状になったアオコをすり鉢などで細かく粉状にしていきま す。そしてこれに少量の水を加えて練ったものをさじやヘラを使って布に色を乗せ、タンポを使って布に色を染み込ませていきます。ただ 染め物とは違い、今のところ洗濯をすると色が全部流れてしまうので、エコバッグなどあまり洗わない物に限られます。有機溶剤などを使ったらどうだろうとは考えましたが、そのときにはもうアオコの季節が過ぎていたので、これは来年に持ち越しです。 さて、次年度以降ですが、地域の子どもたちを集めて染色とたたき染めのワークショップができればいいなぁと考えています。嫌われもののアオコを逆手に楽しく染 め物の体験ができて、そしてちょっとでも大沼の自然や環境について考えるきっかけが与えられたら良いなぁと思っています。

北海道七飯高等学校 科学同好会

渡島大沼のアオコ・漂流ごみ回収ボートの改良・改善と回収したアオコの利活用

CONTACT

CONTACT