Webレポート

常呂海岸クリーン活動とマイクロプラスチック観察会

【北見市】 北見エコスクールSDGs協議会 Webレポート

北見エコスクールSDGs協議会では、北見市民にとってなじみ深いオホーツク海と常呂海岸を守ることを目的とし、令和4年より海岸の清掃活動とマイクロプラスチックの観察会を行っています。

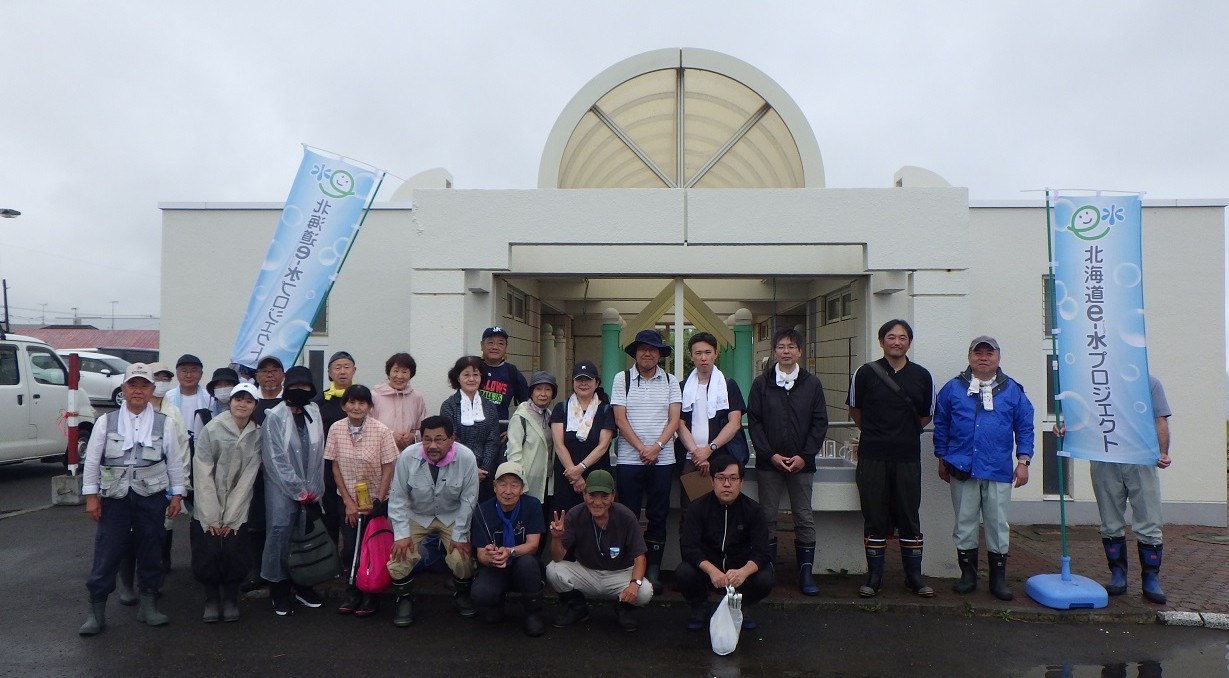

今年度は、7月27日(日)に地域住民の方々や地元企業の方々にご参加いただき、計30名(協議会事務局員4名を含みます)で活動を実施しました。

初めにところ常南ビーチの周辺のごみ拾いを実施し、海の漂流ごみや、海岸利用者が残していったごみなど、合計12.1㎏のごみを回収しました。また、回収したごみを種類ごとに分別し、ごみの構成比率(重量比、小数点第二位を四捨五入)を算出したところ、ビニール製のロープなどのプラスチックごみが26.5%、ペットボトル・カン等が32.2%、その他可燃ごみが41.4%であり、人の生活の中で使用しているプラスチックなどが投棄され、海や海岸を汚してしまっていることを再確認しました。ごみの回収量は過年度と比較すると1/10程度でした。ごみ自体が減少した可能性もありますが、雨天での開催であったこともあり、ごみ拾いの時間を短縮したことや、海岸への防風フェンス等の設置に伴い、海岸の地形が大きく変わったことによるごみ拾い範囲の変更等も要因として考えられます。

ごみ拾い終了後は、北見エコスクールSDGs協議会の委員を講師として、参加者全員でマイクロプラスチックの観察会を行いました。マイクロプラスチックの観察手順は以下のとおりです。

①満潮線を目安に海岸の砂を回収する

②ふるいにかけ、大きなごみや小石・流木などを取り除く

③ふるいにかけた砂を紙コップにとり、海水と混ぜ、砂とマイクロプラスチックを分離させる

(砂はすぐに沈殿するが、マイクロプラスチックは水に浮きやすいことを利用)

④紙コップの上澄み液をコーヒーフィルターに通過させ、ろ過する

⑤コーヒーフィルターに付着したマイクロプラスチックをデジタル顕微鏡にて観察する

参加者のほとんどがマイクロプラスチック観察は初めての経験だったので、顕微鏡を通して観察することで、身近な常呂の海岸にも世界中で問題になっているマイクロプラスチックがあることがわかり、マイクロプラスチックの問題について考える良い機会となりました。

また開催後のアンケートでは、「マイクロプラスチック問題に興味があったので、今回参加できてよかった」、「海の生き物が食べてしまっているマイクロプラスチックの発生を抑制するため、ごみの分別をちゃんとやりたい」、「このような活動に多くの人に参加してもらい、現状を知ってもらいたい」、「今後も活動を継続してもらいたい」などの意見が寄せられ、マイクロプラスチック問題への関心の高さを再認識しました。

当協議会としては今後も、常呂海岸と海を守るため、市民参加型の清掃活動を継続していくとともに、若い世代を含めた環境学習の機会を設け、環境保全意識の高揚を図っていきたいと考えています。

北見エコスクールSDGs協議会

常呂海岸クリーン活動とマイクロプラスチック観察会

北見エコスクールSDGs協議会は、市民や事業者間の活動の環を広げ、環境問題の側面から持続可能な開発目標(SDGs)の普及・推進に取り組む団体です。当協議会ではこれまで、プラスチックごみ削減を目的とした、使用済みつめかえパックのリサイクル事業(リサイクリエーション活動)や海洋プラスチック、マイクロプラスチックを題材とした市民向け環境フォーラムを開催し、地元北見から地球環境問題に対する各種取組を推進しています。

CONTACT

CONTACT