Webレポート

残そう味わおう!湿地の文化と食~スゲ〆縄とエゾカンゾウ料理、環福連携の試み~

【石狩・空知・後志】特定非営利活動法人 人まち育てI&I Webレポート

◆団体名 特定非営利活動法人 人まち育てI&I

◆事業名 残そう味わおう!湿地の文化と食~スゲ〆縄とエゾカンゾウ料理、環福連携の試み~

特定非営利活動法人人まち育てⅠ&Ⅰは、北海道の湿地の恵みを将来に残すため、北海道e-水プロジェクト助成金で「残そう味わおう!湿地の文化と食 ~スゲ〆縄とエゾカンゾウ料理、環福連携の試み~」という事業を実施しまし た。

〆縄の材料でもある『カサスゲ』の調査・育成と利活用ワークショップでは、近年湿地の減少に伴って身近な湿地の植物であったカサスゲ群落が消失したことと、地域の高齢化やコロナ禍により地域の〆縄づくりが途絶えつつあることから、カサスゲ群落を保全するとともに、スゲ田によるカサスゲの確保と文化継承を目指しています。カサスゲの残存場所を植物の専門家の濱田崇さんと早春から探索して群落をいくつか発見しました。増殖の可能性を探るために種子採取、育苗箱に播種しました(数百粒から僅か 6 本発芽)。〆縄の材料にするカサスゲ刈取りは、月形の里山で7月18日に18名が参加して行い、皆で一抱え以上も刈り取れました。夾雑物を除去して揃え、倉庫に吊して乾燥さ せました。11月27日にこの地産のスゲを使っての〆縄づくりのワークショ ップを12名の参加で行い、講師の二杉寿志さんにスゲ〆縄の意味合いとともに作り方を教えてもらい、立派な〆縄をつくりました。またスゲの増殖の可能性を探るため、菅笠文化を継承している富山と大阪を訪問してスゲ田も見させていただきました。

北海道の湿地の食材として有望なエゾカンゾウの増殖とレシピ開発では、エゾカンゾウの育成・栽培を余市の畑で進め、「エゾカンゾウの収穫と料理ワー クショップ」を薬膳師でフードコーディネーターの荒井直子さんを招いて、6月4日に開催しました。参加した12名で畑に咲き乱れるエゾカンゾウの花と蕾を摘み取って、講師の案内で次々と料理をしていき、7 つの素敵で美しいエゾカンゾウ料理が出来上がりました。中国から伝わる生薬『金針菜』の仲間のエゾカンゾウ、この季節に気をつけたいことやエゾカンゾウの効能などを薬膳の観点から優しくお話しいただいて、自分の健康のことなども考えながら皆で美味しくいただきました。

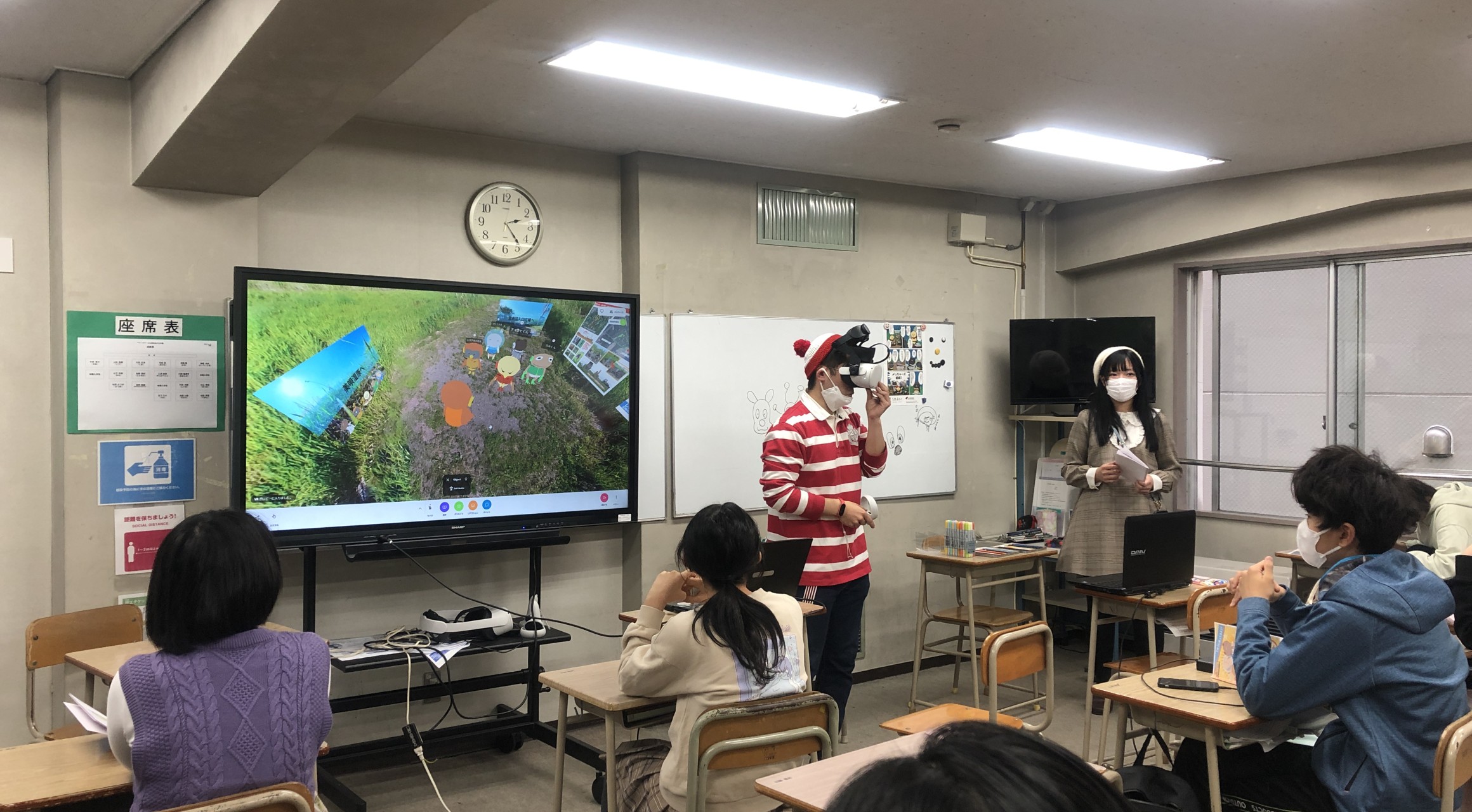

また、湿地環境保全を福祉・療育・医療との連携「環福連携」で進めてみようと、石狩川自然再生事業の幌向湿原再生地に植える植物の育成活動を行いました。ミズゴケの育成・栽培を星置養護学校高等部で、湿生植物の育成活動を江別すずらん病院で、それぞれ進めました。フリースクール札幌自由が丘学園で新たに湿地の環境学習と苗育成をスタートさせ、座学とタネ播きからの育苗、そして篠路福移湿原を訪ねました。貴重な湿原は業者によって不当に埋め られてきていますが、それも含めて学びました。まとめの授業では振り返りとともに現在制作中の湿地VRを体験して、別の形で湿地を身近に感じてもらいました。「環福連携」では、普段自然体験をする機会の少ない皆さんに湿地や生き物に触れてもらうことが、元気や生きがいにもつながるようです。湿生植物育成活動に長く関わってもらうことで、湿地の再生や保全がゆっくり確実に進んでいくことでしょう。今回の事業では、地元でのスゲ採取からの〆縄づくりが可能であり、スゲ田も含めて増殖方法があること、エゾカンゾウなど湿地の食文化も伝えられそうなこと、そして「環福連携」の取組みの重要性が感じられました。

今後はこれら事業を更に進め、地産スゲの増殖により家庭用だけではなく神社の〆縄づくりとの連携や、食文化とともに体験イベント開催、「環福連携」の展開をしていきたいと考えています。

特定非営利活動法人 人まち育てI&I

残そう味わおう!湿地の文化と食~スゲ〆縄とエゾカンゾウ料理、環福連携の試み~

CONTACT

CONTACT