Webレポート

水及び湿地に親しむ環境教育

【豊富町・幌延町】認定NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク Webレポート

◆団体名 認定NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク

◆事業名 水及び湿地に親しむ環境教育

当法人では、サロベツ湿原センター木道、湿原周辺の牧草地、ペンケ沼、兜沼公園、砂丘林の5つのエリアを選び、地元の子どもたちを中心に「水及び湿地に親しむ環境教育」というテーマで全5回の環境教育活動を実施しました。

環境教育活動の場であるサロベツ湿原は約6,700haの面積があり、その大半が高層湿原です。サロベツ湿原は元々入り江であった場所に砂丘が形成されたことで閉じ、その後湖沼と森林が形成され、湖沼となった場所に泥炭が堆積し形成された湿地です。

1974年には国立公園に指定され、そこにはシマアオジやコモチカナヘビ、ナガバノモウセンゴケをはじめとした貴重な生きものが生息しています。また、春と秋には多くのガンカモ類が渡ってきます。湿原内には、ねぐらとして利用可能な湖沼が多く、近隣には餌場となる牧草地があり渡り鳥にとって重要な中継地です。中でもペンケ沼は道北最大の中継地となっていま す。しかし、近年ペンケ沼では多量のゴミが確認されており、渡り鳥への悪影響が懸念されています。

この他に、渡り鳥のねぐらの1つである兜沼には、兜沼公園があり、水鳥を観察する環境教育を行うには非常に適した場所になっています。 我々はサロベツ湿原を題材として次世代を担う子どもたちにこうした自然環境の大切さを伝え、重要性に気付けるような活動を目指し、今回の環境教育を行いました。

第1回は4月23日に「サロベツ湿原春の渡り鳥観察会」を行いました。子どもたちと渡り鳥を観察しながら、サロベツ湿原の重要性について学びまし た。当日は多くのマガンやヒシクイを観察でき、子どもたちは「かわいい」という声をあげながら観察していました。

第2回の活動は、7月30日に「空からサロベツ湿原を見てみよう」を行い、ドローンで上空から撮影した湿原や木道周辺に生息する生きものを観察しました。子どもたちは木道で動植物を探し、生きものにとって湿原は重要であることを学びました。

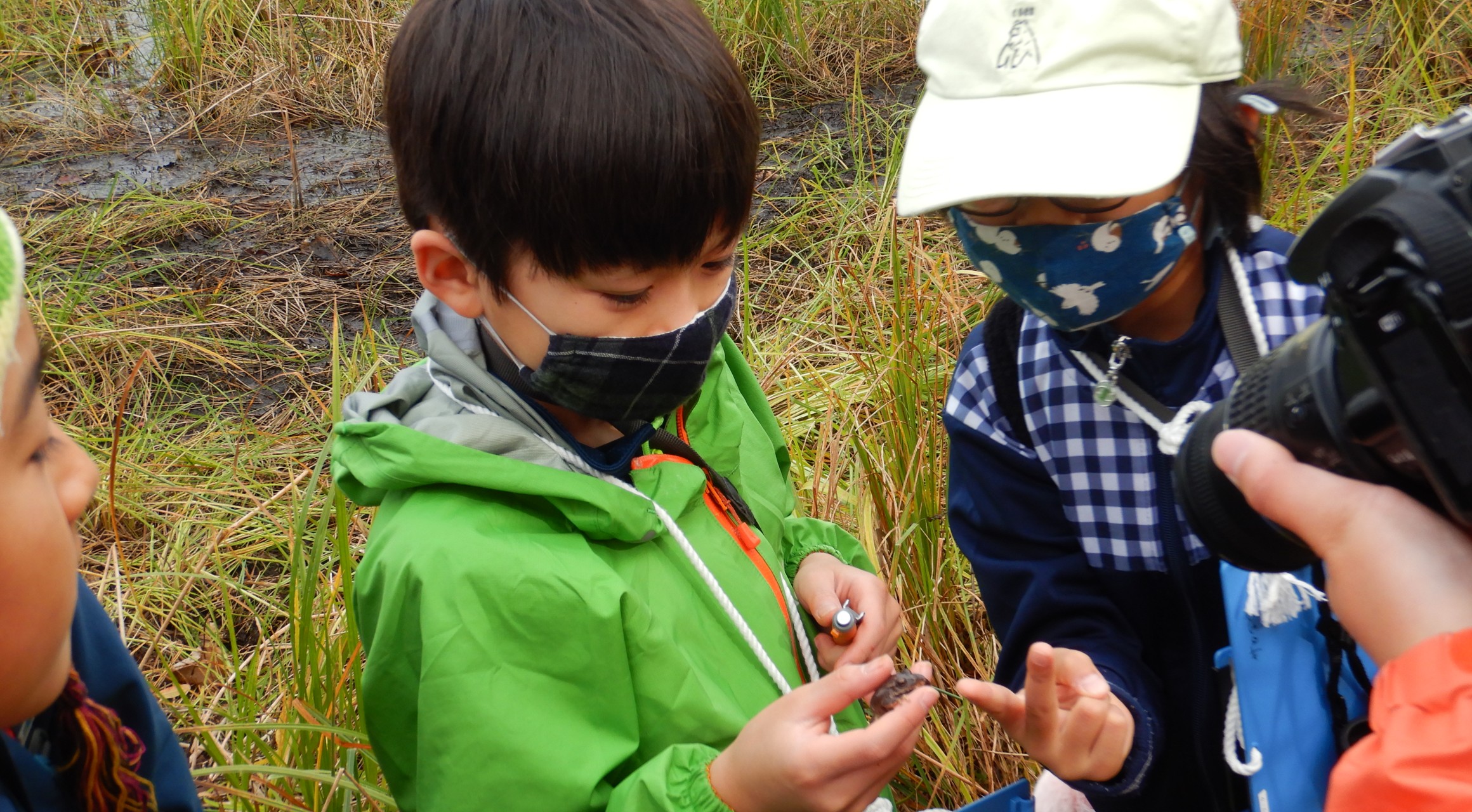

第3回は、8月20日から21日にかけて「兜沼宿泊観察会」を実施し、隣接する沼で水生生物を捕まえ観察し、ビンゴ形式で記録していきました。また、早朝にはそこに生息する水鳥の観察も行いました。子どもたちは生きものを夢中になって観察しながら兜沼の重要性を学びました。

第4回は、9月23日に「普通は入れないペンケ沼に行ってみよう!」を行いました。ペンケ沼をねぐらとする渡り鳥を観察し、子どもたちと一緒にゴミ問題について考え、沼のゴミ拾いを行いました。沼の周辺には、ビニールや空き缶がたくさん落ちており、子どもたちと約5kgのゴミを回収することができました。第5回は、10月15日に「砂丘林探検隊」を行いました。砂丘林で生きものを観察しビンゴ形式で見つけた生きものを記録し、砂丘林が生きものにとってどのような環境なのかについて考えました。子どもたちは楽しそ うに砂丘林を探索していました。今年1年間の活動を通して子どもたちがサロベツ湿原や水辺に触れる機会を増やすことができ、貴重な自然に興味を持てたと考えています。今後は学校と連携しより多くの子どもたちに参加してもらい貴重な自然について知ってもらいたいです。

認定NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク

水及び湿地に親しむ環境教育

CONTACT

CONTACT