Webレポート

【七飯町】大沼ラムサール協議会 Webレポート

◆団体名 大沼ラムサール協議会

◆事業名 あそViva!まなViva!プロジェクト

大沼ラムサール協議会は、e-水プロジェクトの助成を受けて「あそViva!まな Viva!プロジェクト」を実施いたしました。本プロジェクトは、ラムサール条約登録湿地であり国定公園でもある【大沼】の遊び場としての機能と学び場としての機能の両方をいっぺんに味わおうというプロジェクトになっています。

遊び場としては、大沼が育む緑豊かな自然や多様な生物について、実際に足を運び・見て・触れることで親しみと愛着を醸成することを目的としています。学び場としては、大沼には大学や高専などの研究機関が様々な視点で大沼を研究しています。その研究内容の一端に触れることで、より深く大沼を知ることに繋がる。かつ、論理的に考える思考や科学への興味を養う事を目的とし ています。

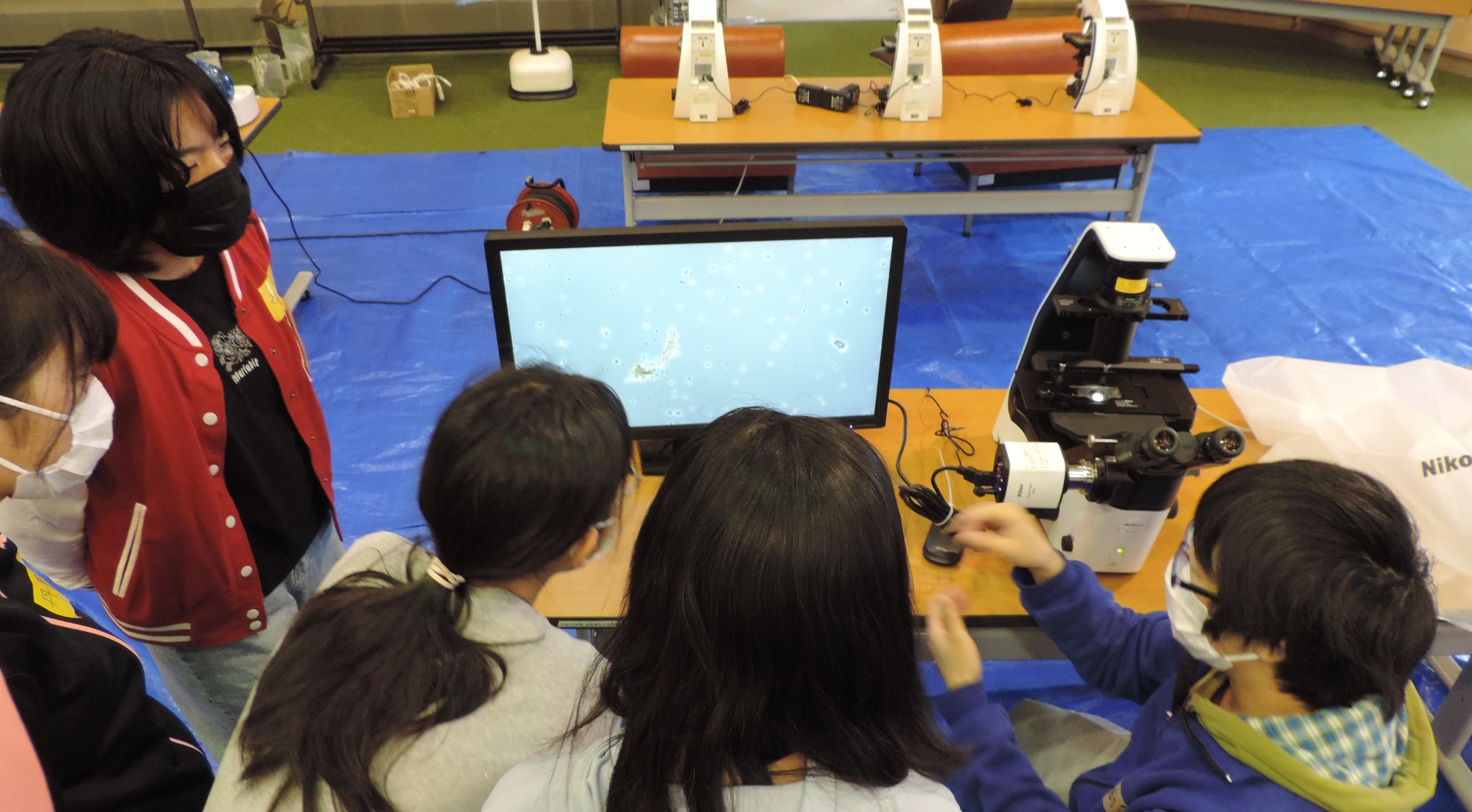

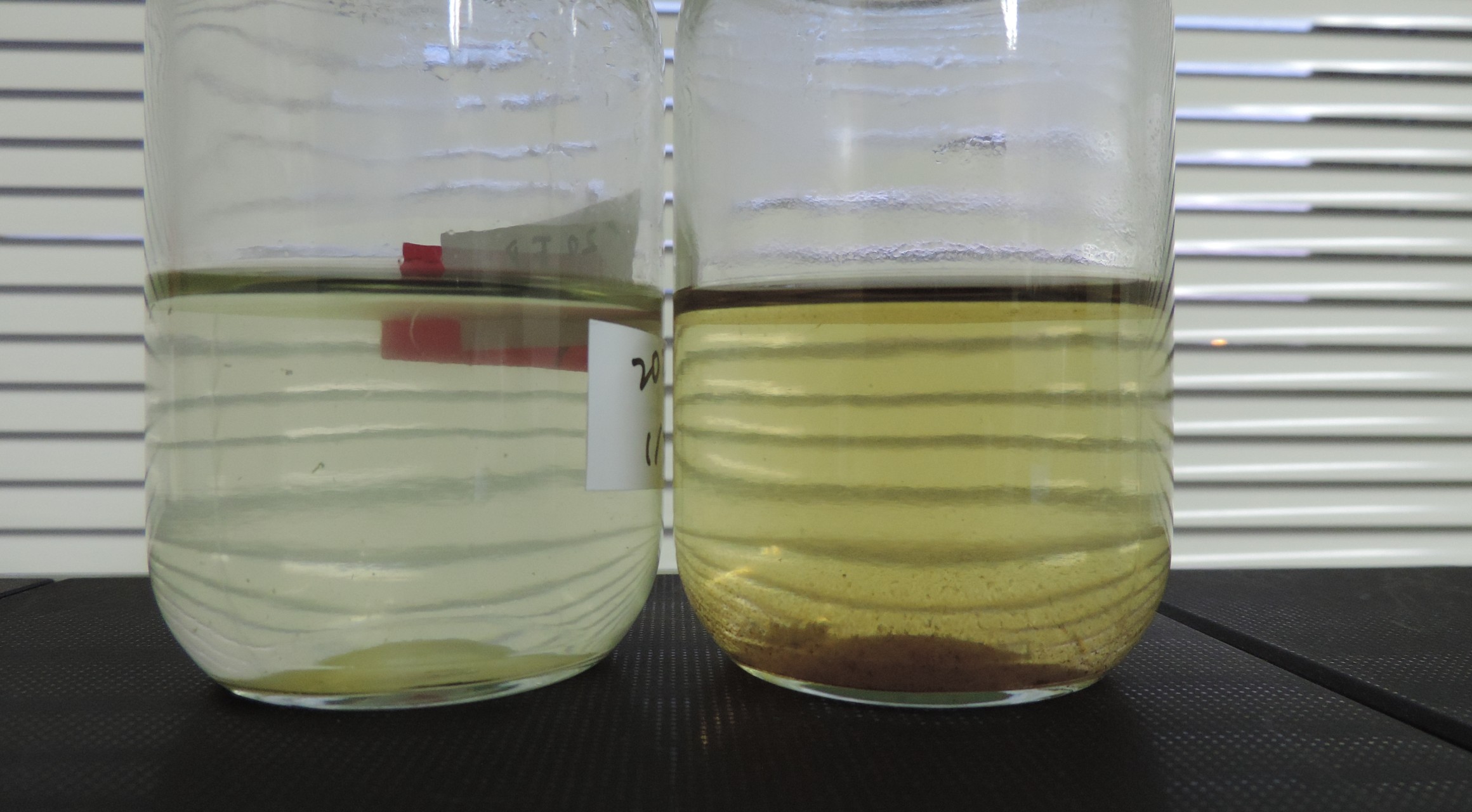

今年度は、10月9日 (土)、10日(日) に北海道大学大学院水産科学研究院の藤田雅紀准教授を講師に「水草の力でアオコが消える!?水草にひそむ殺藻細菌を探そう!!」を開催しました。地元の小中学生や保護者など30名程が参加しました。参加者は、大沼に行き、湖水や水草を採取(水草の採取には許可が必要)し、顕微鏡を使ってアオコと呼ばれる藍藻類や緑藻類などのプランクトンを観察しました。その後、水草などにひそむアオコに特異的に働く殺藻細菌の効果を観察するために研究室で育てたアオコとの共培養のビンを作製した り、寒天培地を用いて殺藻細菌の培養を行いました。参加者は、作成した培地やビンを自宅や学校に持ち帰り、経過を観察しました。

数日観察することで、アオコが入っていたビンが緑色から透明に変わっていく様子や寒天上にポツポツとコロニーが確認されました。変化のあったビンや寒天培地は、藤田准教授の研究室にて殺藻に関わる成分分析や殺藻細菌の遺伝子解析に利用され、研究の成果として扱われる予定です。

本プロジェクトを実施したことで、普段大沼に来ることが無い地元の子どもや保護者の方々が大沼の自然を見て・触ることでより理解が深まり、今回はプランクトンを観察したことで大沼の水の中には多くの生物が棲息していることが理解できたと言った感想を聞くことができた。今回はプロジェクトの目的に沿った効果が参加者に与えることができました。 今後も継続してプロジェクトを実行し、地域愛着や自然への理解を深めることができるように頑張ります。

CONTACT

CONTACT