Webレポート

サケ日本一の町でサケの自然産卵の重要性を伝える

【斜里町】斜里町立知床博物館協力会 Webレポート

団体名:斜里町立知床博物館協力会

事業名:サケ日本一の町でサケの自然産卵の重要性を伝える

斜里町立知床博物館協力会では、北海道e-水プロジェクト助成金で、町民向けにサケの自然産卵の重要性を伝える以下3つの教育、普及活動を行いました。

1)小・中学生向けのサケ観察会

2)サケについて学ぶ講演会の開催

3)1、2に来られなかった人のために、知床博物館特別展にて、展示ブースを設けて活動をPR

1の観察会では、子供達に川のサケを身近に感じてもらい、サケが産卵する川環境について知ってもらうことを目的に開催しました。10月25日に町内の子供達とその保護者、スタッフの計25人で行いました。観察会では、サケが遡上する川を実際に歩き、生きたボロボロのサケに触れ、実際に川底に産み落とされたサケ卵、ほっちゃれやそれを食べる動物達を観察しました(※サケや卵の採集には道から特別な許可を得て行なっています)。子供達は、サケのおよぐ速さやサケが掘る石の重さ、卵の綺麗さに驚き、感動した様子でした。身近にいながら、安全や法律の都合でなかなか近づけない、川のサケについて、その魅力や重要性を知るよい機会になりました。

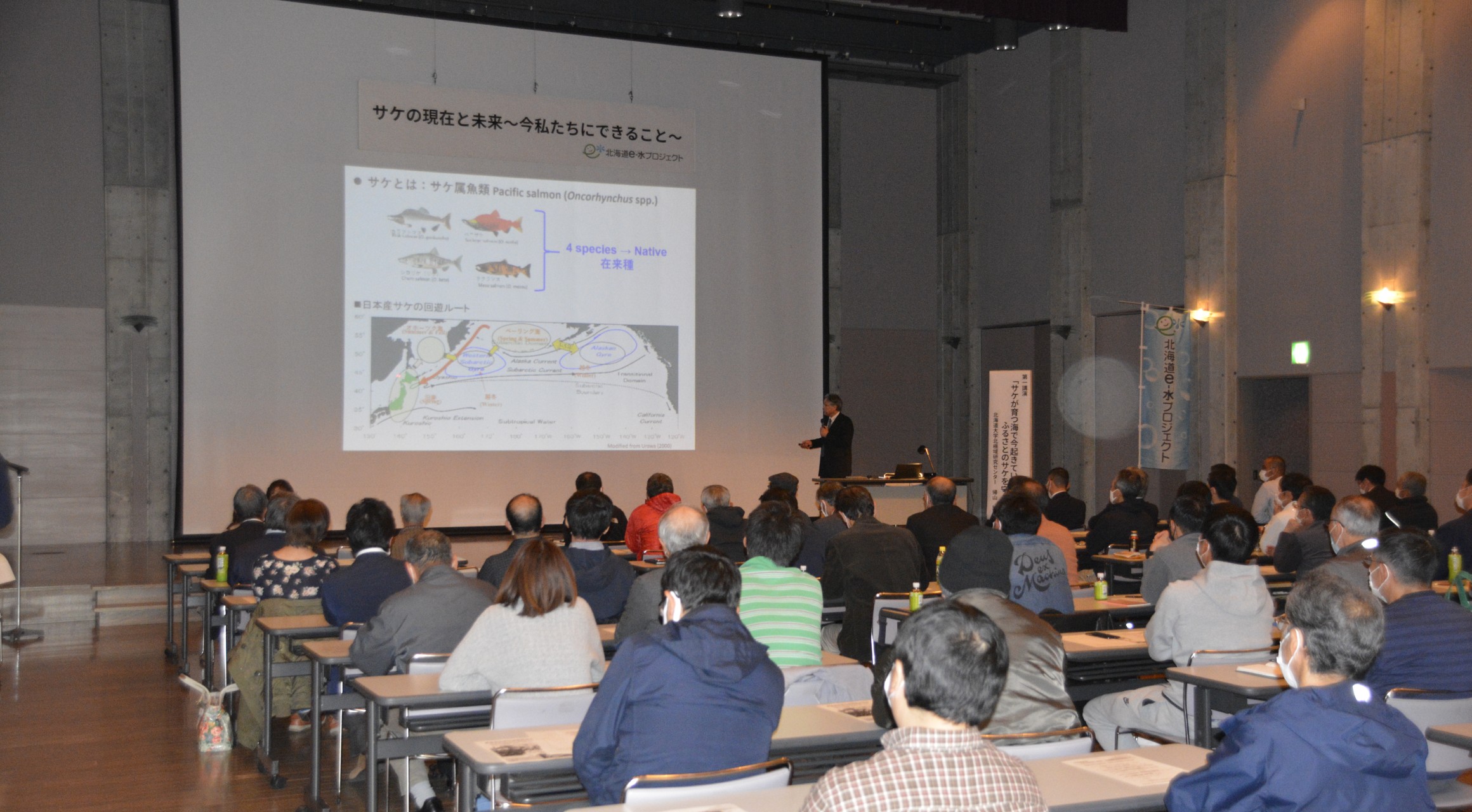

2の講演会は11月8日にゆめホール知床で行いました。近年のサケ事情や水環境の重要性について町民に広く知ってもらうために、4名の方にご講演いただきました。

北海道大学の帰山雅秀さんにサケと海洋環境に関するお話しをしていただき、サケに適した水温が日本海近くから離れてしまっていることや温暖化に強い野生魚も増やすための河川環境整備の重要性をお話いただきました。第二演者として、北見管内さけ・ます増殖事業協会の宮腰靖之さんにご講演いただきました。人工孵化放流の歴史や重要性、取り組みについて広くご紹介いただくと共に、より野生に近い特性を持ったサケ稚魚の増殖にも最近取り組まれていることをお話しいただきました。第三講演には、北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場の卜部浩一さんに、サケの自然産卵と産卵環境保全の重要性についてお話しいただきました。すでに高い技術を持つ人工孵化放流に、温暖化耐性の高い野生魚を活かすこと、そのための河川環境、公的制度の整備の重要性についてお話しいただきました。最後に、斜里町水産林務課の森高志さんに、町の自然産卵調査環境調査や漁師さんらと行っている魚道や河川環境整備に関する取り組みについてご紹介いただきました。以上4つの講演により、地域の人々に最近のサケ事情全体からみた水環境保全の重要性について広く周知することができたと思います。

最後に3の展示では、知床博物館の特別展「鮭と川と人と」に特設ブースを設け、野生サケの生態を紹介するイラストや講演会の様子について展示することで、観察会や講演会に来られなかった人々にも活動内容を知っていただく機会を提供できました。

以上の3つの活動を通して、多くの人にサケの自然産卵の重要性を知っていただくことができたと考えています。今後、地域や市民レベルで行える河川環境の調査・整備に取り組んでいきたいです。

斜里町立知床博物館協力会

サケ日本一の町でサケの自然産卵の重要性を伝える

CONTACT

CONTACT