Webレポート

えりも高校生による襟裳岬周辺海域の海洋マイクロプラスチック調査事業

【えりも町】えりも観光協会 Webレポート

世界各国ではプラスチックごみによる環境汚染が問題となっています。陸地、河川はもとより、海洋・海浜においてもそのゴミが環境や生態系に悪影響を及ぼすことが懸念されます。漂流あるいは漂着したプラスチックゴミが時間を経て粉砕され、細かくなったプラスチックを海洋生物が摂取し、それを食べた人間の健康に影響を与えることは考えるに難しくありません。

この事業では、次代を担う高校生が地元の水産資源の保護と海洋環境の保全のためマイクロプラスチックを調査し、地元民や観光客にそれを啓発していくのが狙いです。また、その活動を通して当地が環境保全活動に前向き且つ先進的な観光地となることを目指しています。若い世代が自分の親や学校の生徒に影響を与える活動となるので、持続的な発展が見込める事業でもあります。マスメディアの注目度も高く、情報発信による反響が期待できます。関係する行政側の協力も強く、連携しながら事業が遂行できます。

<事業概要>

漁業従事者以外の人も乗船航行可能な認可を取得した昆布漁船に乗り、プランクトンネットを使用し調査します。

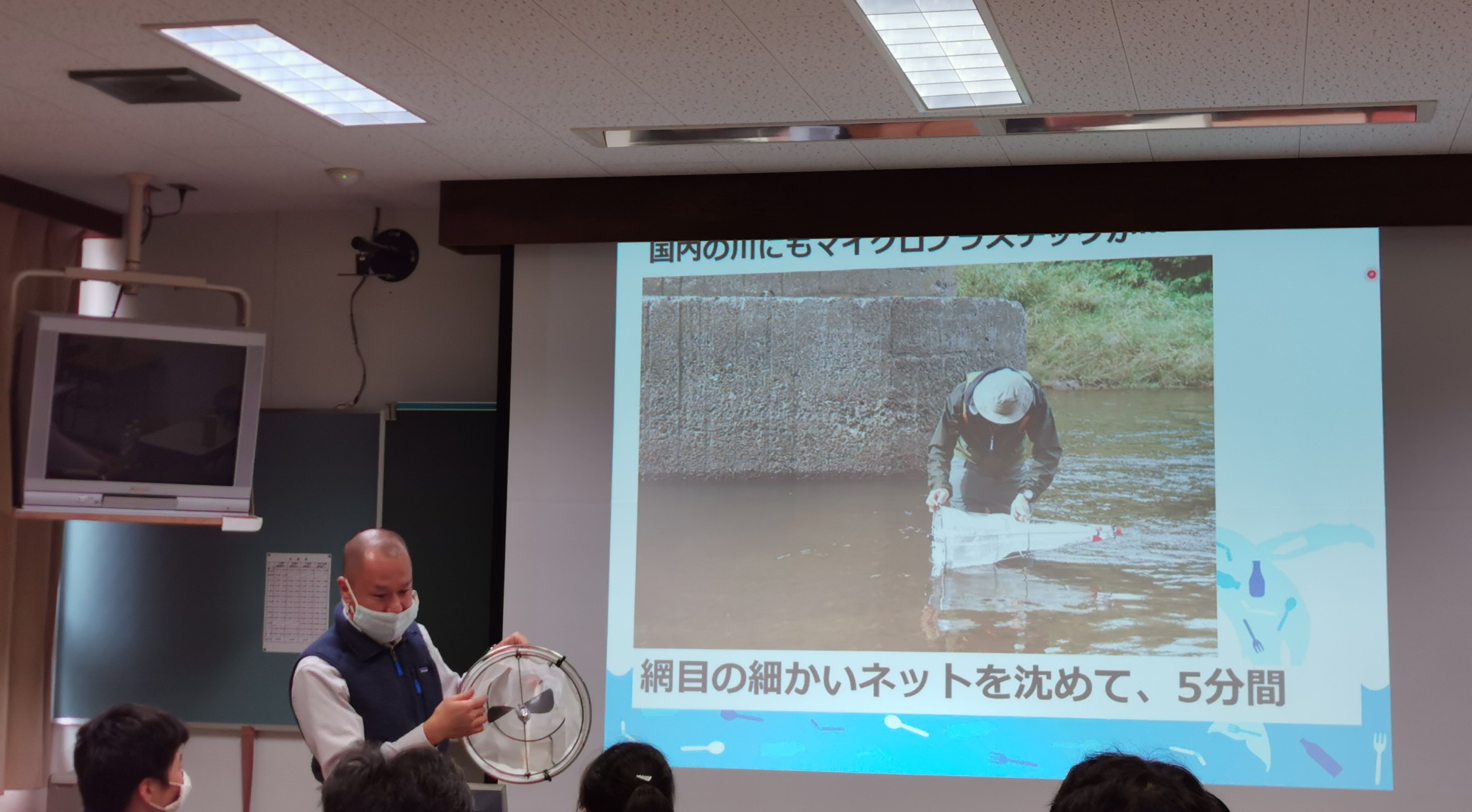

口径約30cmのプランクトンネットを陸地より200~1300mの海域で100m曳網し採集したマイクロプラスチックの個数を調べます。マイクロプラスチックは5mm四方以下のものとします。プランクトンネットの中の物質を過酸化水素水とマグネットフィルターファンネルでより分け、マイクロプラスチックを抽出します。抽出したものから石を取り除き個数を数えます。

<調査成果>

調査の結果では、沖合に行くほどマイクロプラスチックは少なく、ゼロの場合が多かったです。

岸近くでも3個ぐらいが抽出されるぐらいでした。

-考察-海流や潮の流れが複雑に交差している場所のため、沿岸の表層には少ないのではと思います。

<事業成果>

1,関係行政機関からの協力をいただけたことにより、連携して事業ができました。

2,高校生とその家族の意識の向上が見られました。

3,飲料メーカーの取り組みを知ることができました。

4,マスメディアに注目され、取り組みが広く周知できました。

5,18日間、延べ72人が参加しました。

<反省点>

1,船の揺れとスペースの関係で、採集中の写真撮影が困難でした。アクティブカムが必要です。

2,網の固定が難しく、人の手による曳網でした。機材の制作が必要です。

3,抽出場所が高校の理科室以外にも必要です。

4,高校生の参加がコロナのため少なかったです。

<次年度へ向けて>

コロナ禍のため、予定していたスポーツビーチコーミングなど動員が必要な事業ができませんでした。

また、学校の休業などによるカリキュラムの変更のため、高校生の参加が予定の1割ほどでした。また、そのためe-水シールを制作し、水産物に貼る事業もできませんでした。北海道からの休業要請のため、5月31日までは運航不可能でした。それによる自粛の長期化のため、実調査は7月からになってしまい、非常に厳しい事業遂行でした。来年度はコロナウイルスの終息を願うほかありません。

しかしながら、マイクロプラスチック調査事業は評価が高く、観光庁の誘客多角化実証事業のコンテンツとして認められるなど発展が見込めます。来年度も状況に応じ取り組んで観光商品化を目指し、海洋環境の保全と水産資源の保護に寄与したいと思います。

えりも観光協会

えりも高校生による襟裳岬周辺海域の海洋マイクロプラスチック調査事業

CONTACT

CONTACT