Webレポート

ヤツメウナギ幼生の生態調査及び環境保全活動

【枝幸町】歌登ヤツメウナギ研究会 Webレポート

団体名:歌登ヤツメウナギ研究会

事業名:ヤツメウナギ幼生の生態調査及び環境保全活動

歌登ヤツメウナギ研究会では、北海道e-水プロジェクト助成金でヤツメウナギ幼生の生態調査及び環境保全活動事業を実施しました。

ヤツメウナギ幼生の生育調査では、昨年、今年と幼生を放流した箇所の調査を8月30日に行い約7cmの1個体が確認されました。しかし2回目の9月27日の調査は荒天のため中止しました。次に11月1日に町施設「さけの里」に飼育をしている幼生の確認調査を行いました。春に約5000匹を水槽に放して経過を確認したところ体長約2㎝~3㎝の約100匹の個体が確認できました。昨年は0匹だったので良い成果が得られました。また来年に向けてですが、水槽に放した幼生の飼育生息数を増やしたいと思います。

環境保全活動では、河川調査に合わせて河川の清掃を6月7日に実施しました。また、今年度実施予定でしたウチダザリガニの防除をコロナウイルス感染症予防対策として中止しました。

ヤツメウナギ孵化及び調査事業では、昨年と同様に人工授精用の個体確保を5月18日から25日の間に行いオス15匹メス5匹を捕獲しました。そして町施設「さけの里」の水槽に放して授精に適した時期を待ち5月31日に人工授精を実施しました。使用した個体オス15匹、メス3匹で昨年より多い約5万個の卵を授精しました。その後、サケの里にて受精卵を飼育し10日後に孵化を確認しました。そして1か月の間水替え等を行い、7月1日に約2万匹を昨年同様ペンケナイ川に放流しました。この成果は昨年のメスの成熟不足という課題を活かした結果だと思います。この成果を活かして来年以降に繋げたいと思います。次に6月7日にヤツメウナギの産卵床確認調査を北見幌別川本流1区間と支流のペンケナイ川18区間で行いました。結果2区間合計で258箇所の産卵床を確認しました。この結果を基準として来年も調査を継続して実施していきたいと思います。

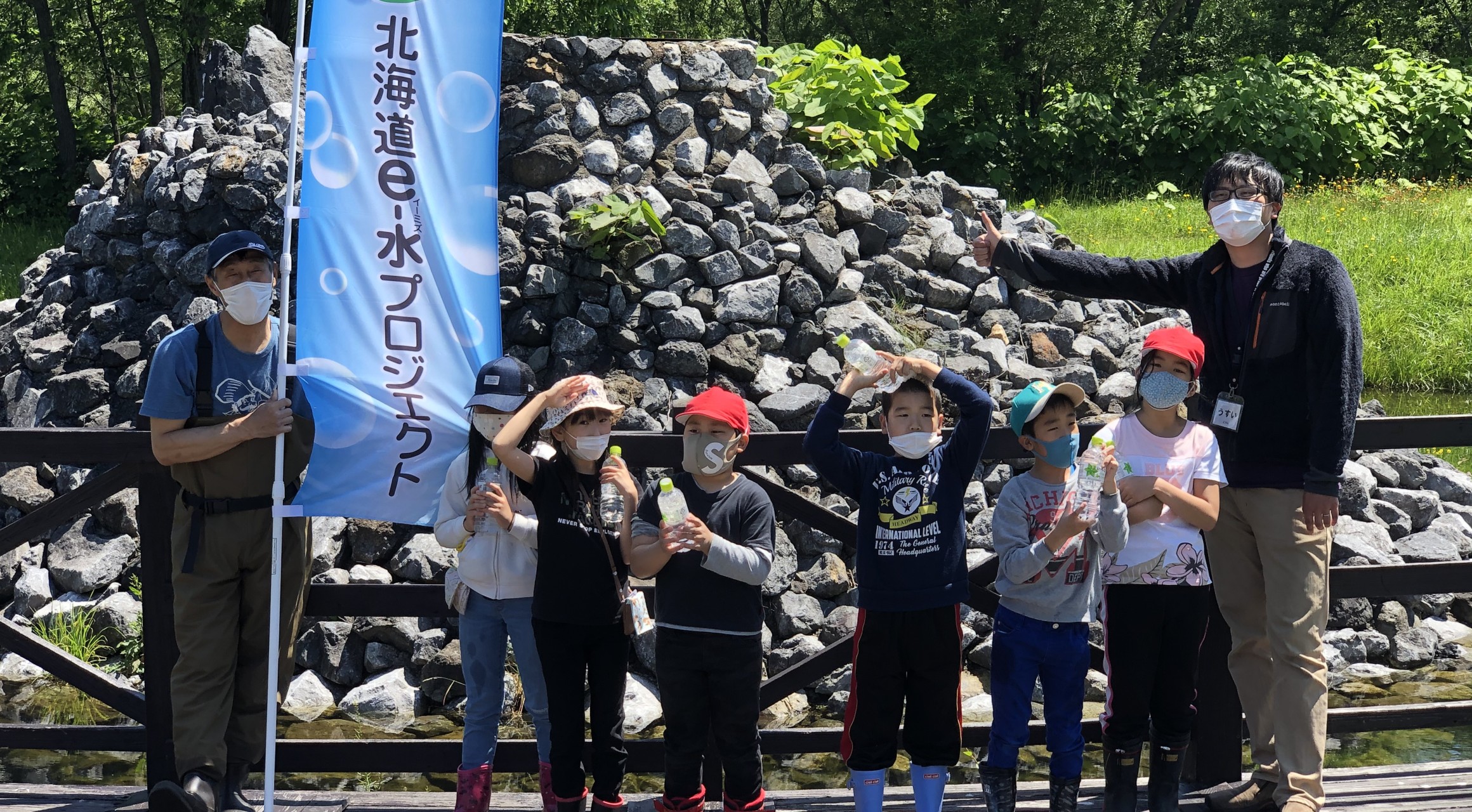

フィールドワークでは、2年連読して歌登小学校の野外授業として3、4年生14名を対象とした放流会を実施しました。内容は、研究会の臼井アドバイザーを講師に招き、生態の説明や水生生物とのふれあい体験を行ったあと、ヤツメウナギ幼生の放流を近くのパンケナイ川で実施しました。また来年も学校関係と連携して放流会等を実施していきたいです。また9月27日に開催予定でした観察会は荒天のため中止しました。

広報・啓発活動では、昨年から始めたFacebookを使用して研究会の活動を随時更新しています。今年は、コロナ過で活動は少なめでしたが研究会の活動を余すことなく掲載出来たと思います。これからも活動の重要なツールとして活用していきたいです。また4月25日に予定していた講演会をコロナウイルス感染症予防対策として中止しました。ヤツメウナギの生態に関する貴重な話を聞ける機会だったため非常に残念です。コロナウイルス感染症が終息次第計画したいと思います。そして11月30日に広報誌第2刊を発行することが出来ましたので、研究会の活動を知ってもらいたいです。

最後に今年のメイン事業であった幼生の飼育調査も一定の成果を得たことで、来年の活動を計画することが楽しみになる一年となりました。

歌登ヤツメウナギ研究会

歌登ヤツメウナギ研究会

ヤツメウナギ幼生の生態調査及び環境保全活動

CONTACT

CONTACT