Webレポート

石狩川流域湿地環境啓発事業

【札幌市】石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク Webレポート

団体名:石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク

事業名:石狩川流域湿地環境啓発事業

石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク(しめっちねっと)は、石狩川流域にわずかに残された湿地の保全・利活用をすすめていくための調査、探索会・ワークショップ・映像製作等の啓発活動を実施しました。

未保全湿地の調査では、保全団体等による保全が進んでいない湿地の状況を把握することを目的に、5月~8月にかけて計5ヶ所(5日間)を調査しました。結果として、湿地特有の貴重な植物が生息していることが分かりました。

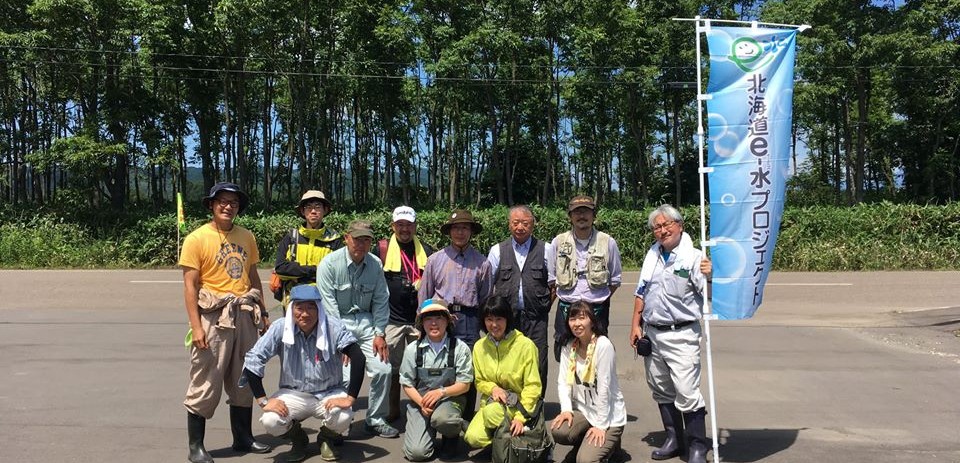

5月16日に、未調査・未保全湿地の今年度の合同探索会の第一弾として、石狩川河口部の湿原を調査しました。いしかり海辺ファンクラブ・カラカネイトトンボを守る会・新篠津ツルコケモモを守る会などから、合計10人が参加しました。

くぼ地にヤマゴケが波打ちながらマット状に広がり、その上にヒメシダ・レンリソウ属の一種(エゾノレンリソウ?)・コウガイゼキショウ類の一種・ナガボノシロワレモコウ・アブラガヤが群落を形成していました。他の湿原ではこのような構成の植物群落は知られておらず、この湿原が非常に特殊な湿原であることがわかりました。引き続き観察し、実態を詳しく記録していきたいと思います。

6月25日、未調査・未保護湿地合同探索会の第二弾として、昨年に続いて江別市角山の世田谷湿原の探索会を開催し、4名が参加しました。札幌市立大学の矢部和夫教授の御指導のもと、昨年偶然に発見したカキランが再発見できました。また、世田谷湿原では近年報告が無かったワタスゲやミズバショウも、発見できました。「植生図や過去の記録を鵜呑みにするのではなく、丹念に現場を歩いて観察して、はじめて湿原の実態が明らかにできる」との矢部教授の御指摘は、今後の当ネットワークのあるべきスタンスとして肝に銘じていきたいと思います。

7月8日には「湿原観察会 in 篠路福移湿原」を開催しました。

篠路福移湿原は、札幌市内に残る唯一のミズゴケ湿原です(石狩湿原は現在、かつての面積の99%以上が消失しています)。カラカネイトトンボやモウセンゴケ等の貴重な動植物のすみかとなる環境が残っており、全国的にも貴重な湿原です。しかし土砂による埋め立て等により、面積が減少しているのが現状です。本会では多くの方々にこの湿原をもっと知ってもらうため、毎年この観察会を開催しています。今年は40名の方々が参加してくださいました。

湿原に入ってすぐの場所でミズゴケやモウセンゴケを確認し、ノハナショウブやエゾノサワアザミの花も観察することができました。本会のシンボルでもあるカラカネイトトンボも多く確認でき、参加者の方々はその小ささに驚かれていました。

今年の初夏は涼しい日が続いていたためトンボの羽化時期が遅れていないか心配でしたが、イベント2日前に気温が上がり晴れたため一斉に羽化したのだと思われます。

土砂を入ってきている南側・西側は、今年は凄まじい勢いで埋め立てが進行しています。ワタスゲやムジナスゲの群落のすぐそばまで土砂が来ており、危ない状況です。ワタスゲは本会スタッフが数株救出しましたが、このままでは群落がなくなってしまいます。本会の看板も、その部分だけを残して周りを埋められていました。参加者の方々も本会スタッフもこの現状には衝撃を受け、言葉も出ませんでした。この埋め立てが進行してしまうと、高層湿原の貴重な動植物の生息場所が次々と失われてしまいます。本会では、この湿原の今後の保全活動について今一度考えなければと思っております。

7月23日、この度の合同探索会は、高橋ピートモス工業第二期採掘場の湿原を、同社の御許可のもとで探索しました。北大総合博物館の大原昌宏教授(昆虫体系学)やパラタクソノミストさんたち、北海道立総合研究機構の研究者、環境コンサルタント会社の植物専門の技師、地元の新篠津ツルコケモモを守る会をはじめとするしめっちねっと正会員団体の会員など、総勢14名が参加しました。今まで植物の探索をメインとしていた合同探索会に昆虫・魚類などの視点が加わり、より多角的・重層的に湿地を探索・調査・評価する好機となりました。また、専門家の訓練を受けた市民ボランティアであるパラタクソノミストさんの知識や観察眼のレベルの高さにも、大いに学ぶべきものを感じました。

次にガマによるチタラペづくり第二弾を実施しました。

湿地の魅力は希少な動植物の生息場所であることだけではなく、そこには湿地とともに暮らした人たちの文化がありました。湿地に関わる豊かな文化に触れるために、湿地に生えるガマを活用して作ったゴザづくり(チタラペづくり)を行いました。事前の準備として、9月29日に当別自然再生地にてガマの採集を行いました。平日にも関わらず、6名の方が参加しました。

10月21日当日は14名の方が参加しました。午前中はガマを採集した当別自然再生地の観察。午後は、アイヌ文化活動アドバイザーである貝澤美和子氏、貝澤珠美氏の指導のもと第一弾のときより小さいゴザをつくりました。

また、助成金では湿地の現状・魅力などを伝えるための映像、編みぐるみ(編んだもんだら)を製作しました。映像は湿地について分かりやすく伝えられるよう、よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属のアップダウンに制作を依頼し映像にして、YOTUBEで公開をして多くの方に見てもらえるようにしました。次にしめっちカフェを計5回、実施。都心部で生活をして自然に触れる機会が少ない人、身近に自然を知って頂く活動を実施しました。

今回の事業を通じて、湿地保全団体単体では取り組むのが難しかった、未保全湿地の調査・探索会、啓蒙啓発のためのツールを実施することができ、より幅広い市民に湿地の魅力を伝えることができました。今後は、助成金で製作したツール(映像、編んだもんだら)を活用し、より多くの市民に湿地の魅力を発信する取り組みを実施していきます。

石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク

石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク

石狩川流域湿地環境啓発事業

CONTACT

CONTACT