Webレポート

子どもラムサール探検隊

【七飯町】特定非営利活動法人大沼・駒ヶ岳 ふるさとづくりセンター Webレポート

団体名:NPO 法人大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター

事業名:子どもラムサール探検隊

活動場所:七飯町大沼国定公園周辺(湖沼及び山林等)

活動日(期間):平成26年8月9日(土)〜10日(日) ( 「森の探検隊!水生昆虫&森の昆虫探し」(7月26日実施予定)は荒天の為中止。 8月9日・10日合同開催に変更としました。)

参加人数:26名

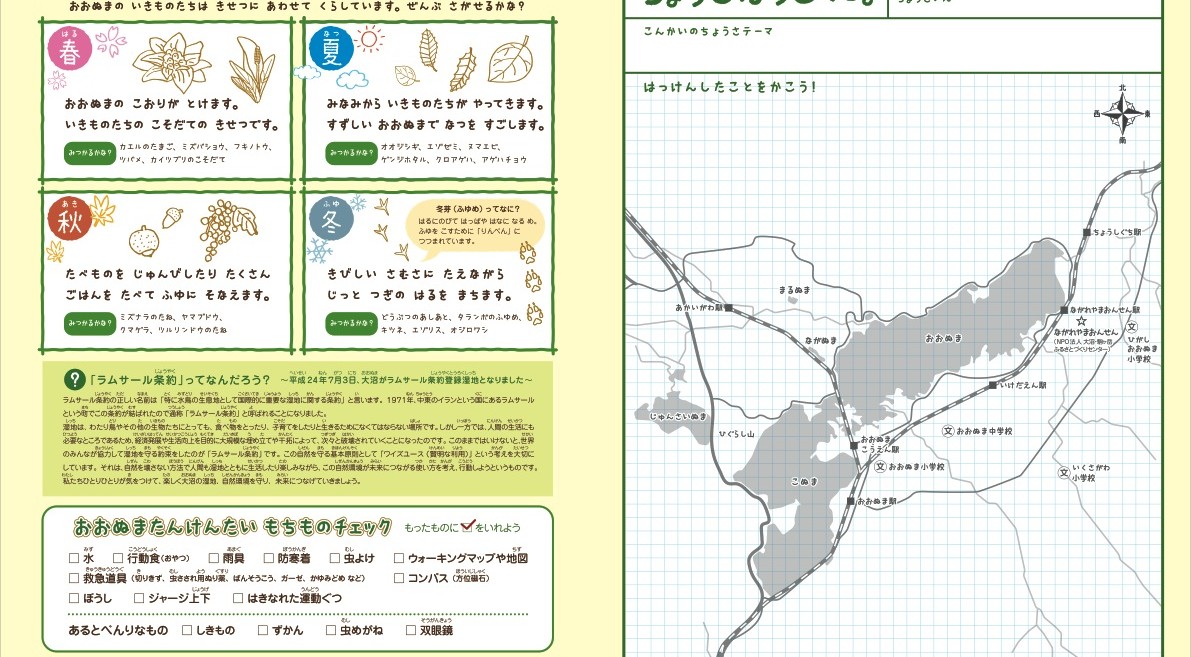

大沼ふるさとの森自然学校(東大沼地区)を拠点に、北海道教育大学教育学部等の学生も参加し合計26名で大沼地域の自然体験活動を行った。7月に予定していた活動が荒天により中止となったため同時開催となった。 大沼地域の湿地帯、山林地帯に生息する生き物の生態(つながり)などをイメージしてもらうため、ネイチャーマップ「沼のいきものたち」(添付資料)を活用し、湿原の成り立ち、なぜ湿原がこれら生き物にとって重要な場所であるかを個々に考えた。食べ物を得るため、敵から襲われることが少なくゆ っくり休めるため、子どもを育てるため等の意見を交換するなかで徐々に自然環境に関する理解を活動前に深めることができた。また、このネイチャーマップの特徴として、自分が発見したことを書き込める記載式マップとしていることである。ただ、マップ(資料等)に書いてあることを覚えることではなく、自分で調べたことを記録し、伝える(発表できる)ことで、大沼の自然環境について主体的に取り組むというねらいがある。自分で観察し、記録することで自分だけのオリジナルマップができる面白さもある。

自然体験活動では、子ども達が個々に発見したトンボ(オニヤンマ、シオカラトンボ等)、ヌマエビ、 コウホネ、スイレン、ガマノホ、ウシガエル、アマガエル等を観察し報告を行った。とくに特定外来種に指定されているウシガエル(食用ガエル/アメリカブルフロッグ)の関心が高く、地域住民の方に採取方法を聞き捕獲することに成功した。採取方法は、延べ竿にオモリと針をつけ、生き餌はつけず、ピンクのテープまたはピンク系の疑似餌をつけるとのことだった。元来、大沼湖沼にいなかったウシガエルは、江戸時代末期に函館開港時の外国船受入れに伴い、西洋農業技術とともに額国から食用として輸入されたといわれている。明治期には、東北地域から高級食材として蓴菜(じゅんさい)やワカサギ等も大沼に持ち込まれた。現在でも、大沼では蓴菜やワカサギは貴重な水産資源となっている。ウシガエルは食べられていない。しかしながら、地域産業が発展する一方で、大沼湖沼に生活排水、未完熟堆肥が流入することによるアオコの被害が深刻化している一面もある。 大沼地域の生物と歴史を知ることで、環境保全と産業振興とのバランス、人間の営みと貴重な自然のバ ランスを子どもたちと考えるよい機会となったといえる。平成28年の北海道新幹線開業時には、ますます大沼への来訪者が増えてくることが予想されます。来訪者の方達へも楽しくわかりやすく自然環境保全の大切さを伝え、ワイズユース(自然環境の賢明な利活用)的は考え方に基づいて、地域と来訪者とが協力して、稀少な大沼湖沼の自然観光を維持できるような取り組みを広めていきたと考えておりま す。

特定非営利活動法人大沼・駒ヶ岳 ふるさとづくりセンター

子どもラムサール探検隊

CONTACT

CONTACT